青岛故事|点“碳”成金!4.6万吨结余碳配额卖了470万元,碳交易带来真金白银

肉眼看不到的“碳”竟然能够变现!碳交易将“减碳”与“增金”相结合,为企业带来真金白银的收益。近期,青岛顺安热电有限公司通过全国碳排放交易平台,将公司结余的4.6万吨碳配额挂牌交易,收益470万元。2月27日,记者来到位于城阳区的青岛顺安热电有限公司,看企业如何点“碳”成金。

国内首例!累计节约原煤9.99万吨

记者走进青岛顺安热电有限公司,第一印象就是“大”。公司院内分布着各式各样的供暖设备,高高耸立的烟囱隐约能看见冒出淡淡的烟气。

“之前排放的烟气要比现在白一些,用肉眼就能看出变化。”青岛顺安热电有限公司总工程师袁永功介绍,“由于采用了烟气消白余热回收及燃煤烟气消白技术,烟气的变化肉眼可见。”

青岛顺安热电有限公司的烟气余热利用与超净排放协同技术项目是国内首例,于2019年分四期建设。

“烟气余热利用技术简而言之,就是将原本烟筒里排放约46摄氏度的高温烟气通过技术和设备降温至15摄氏度,回收的热量用于居民供热,避免能源浪费。”袁永功说,仅仅通过这一项技术,就能比以前少烧10%的煤炭,达到和以前一样的供热效果。

据介绍,从项目投运以来,累计回收烟气余热204.82万吉焦,节约原煤9.99万吨,节约水66.04万吨,减排二氧化碳22.41万吨,减排二氧化硫614.19吨,减排氮氧化合物301.97吨,减排烟尘6818.48吨。

通过推进煤电机组节煤降耗、供热改造、灵活性改造“三改联动”推进“能源梯级”利用,青岛顺安热电有限公司充分实现了高压蒸汽发电、低压蒸汽拖动、低温热源供热,提高煤炭利用效率。据介绍,通过这一系列改造,公司仅结余碳配额量就相当于节约原煤2.37余万吨,加上综合能源利用效率提高10%,共实现绿色经济效益2770余万元。

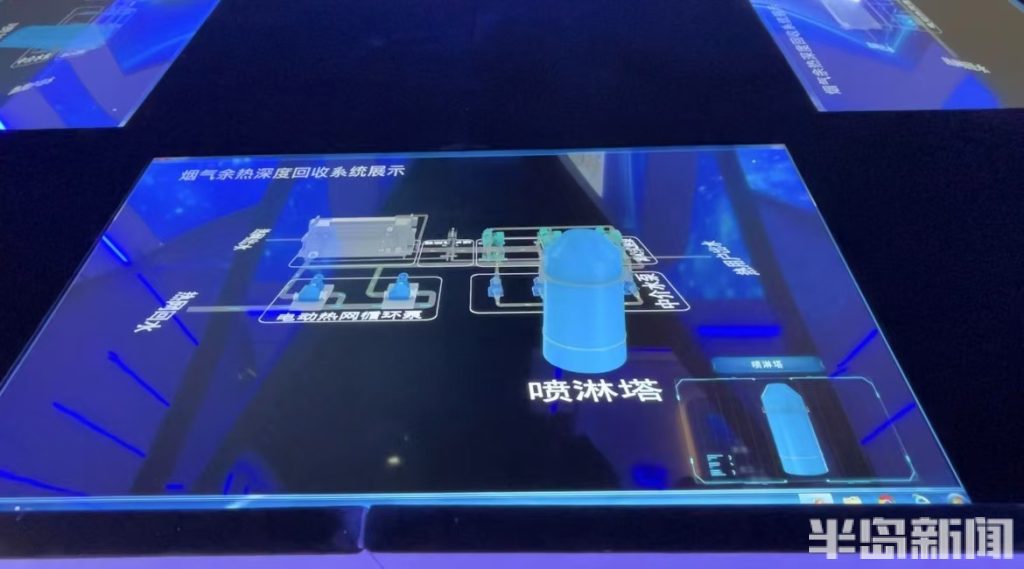

烟气余热深度回收系统展示

成功卖出4.6万吨结余碳配额,挣来470万元

青岛顺安热电有限公司承担着城阳区95%以上居民及180家企事业单位的供热任务,供热面积达2600万平方米。在这里不仅仅依靠供热赚钱,有一部分收入是靠卖“碳”挣来的。

通过在热电减污降碳上多种措施协同,公司不仅节约了原煤,还有结余的碳配额,而将这些结余的碳配额进行交易,就可以将减排成果转化为“真金白银”。

碳交易,又称碳排放权交易,简单来说,就是将二氧化碳的排放权作为一种商品,进行买卖。为了控制温室气体排放,政府会根据企业的生产工艺、资源能源利用等情况,核定企业的实际排放量和允许排放量,这个允许排放量就是“碳配额”。当实际排放量超出允许排放量时,企业需要从市场上购买配额,承担超排成本;当实际排放量低于允许排放量时,企业可以通过市场出售盈余配额,获取经济收益。

2024年,顺安热电在全国碳排放权交易平台上完成了城阳区的首次碳交易,卖出4.6万吨结余碳配额,获利470万元。

为了让记者更直观地了解碳交易,工作人员在办公室电脑上打开了碳交易平台,屏幕上出现类似股票交易的起伏曲线。“这些线代表着每吨碳的价格实时波动,有时是秒级别变动”,工作人员介绍。

公司党支部书记、董事长王海峰介绍,顺安热电将在节能减排、减污降碳方面继续发力,今年计划实施小涧西垃圾发电余热供热能源站建设,利用垃圾发电余热供暖,增加城阳区西部片区零碳供热能力104兆瓦。中心热源#1机组将升级改造为高温高压锅炉+背压机,可使锅炉效率提升1%以上,使全厂热效率高于95%。并试点燃煤锅炉掺烧市政干化污泥,未来还将探索协同处置一般固体废弃物。

烟气余热模型

青岛碳配额交易量超170万吨,交易金额1.25亿元

“碳交易不仅是推动企业减排的政策工具,更是助力企业融资增信的全新动力。”青岛市生态环境局总量处处长刘赞表示,自2021年7月全国碳市场正式上线交易以来,青岛市先后有25家企业进入全国碳市场,市生态环境局指导企业积极参与碳交易,累计交易69家次,交易碳配额超过170万吨,交易金额1.25亿元。

从企业“点碳成金”到金融机构的“碳金融”创新,除了企业的积极参与,金融机构也在碳交易中发挥着重要作用。兴业银行青岛分行在全市率先推出碳配额质押融资业务,帮助企业挖掘碳资产的全新“富矿”。“十四五”以来,兴业银行青岛分行已先后为12家碳市场企业提供碳配额质押融资,累计质押碳配额320余万吨,发放3.5亿元资金,助力企业节能降碳。通过这一创新业务,企业可以将碳配额作为抵质押物,增加向银行申请融资的筹码,进一步拓宽了从绿水青山向金山银山的价值转化渠道。

在全球气候变化挑战日益严峻的背景下,碳交易作为推动绿色低碳转型的重要市场机制,正成为应对气候变化的关键举措。青岛市积极响应国家“双碳”战略,落实全国碳市场建设任务,碳交易取得了积极成效。

(半岛全媒体记者 陈亚梅)